中药炮制是我国独有的传统制药技术,是宝贵的非物质文化遗产,也是中药区别于天然药物和生药的最主要特点。《中华人民共和国中医药法》明确要求:“国家保护中药饮片传统炮制技术和工艺,支持应用传统工艺炮制中药饮片,鼓励运用现代科学技术开展中药饮片炮制技术研究”。自古至今,中医药界流传着“逢子必炒”的说法,其理论源于明代罗周彦所著的《医宗粹言》:“决明子、萝卜子、芥子、苏子……凡药中用子者,俱要炒过研碎入煎,方得味出,若不碎,如米之在谷,虽煮之终日,米岂能出哉”。此后经过不同历史时期的发展演变和临床实践被继承下来。

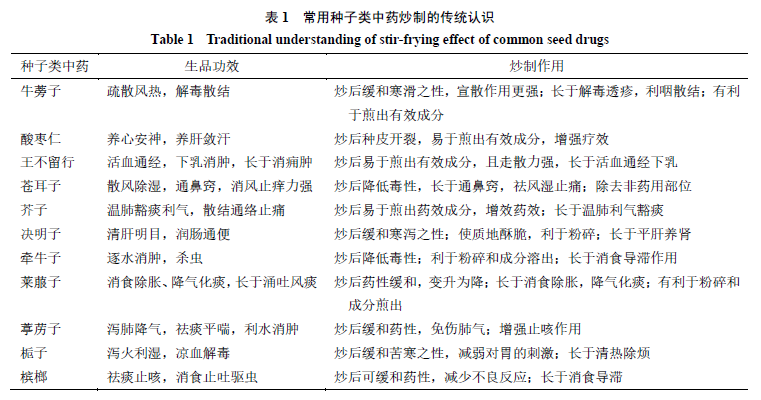

“逢子必炒”理论始于明代,该理论的形成有长期的临床实践作为依据,是中医临床用药经验的总结。种子类中药的炮制方法多为炒法,其中又以清炒法为主。近几十年来,我国出版的各种中药炮制学专著和教材中,在描述种子类药材的炮制要求时,多数为炒至鼓起、炸裂,使质地酥脆易碎等。对于果实种子类药材的炒制目的,清代徐大椿的《制药论》做了较为全面的总结,基本涵盖了对于“逢子必炒”炮制理论的传统认识,主要包括:易于煎出有效成分,增强疗效(炒王不留行、炒酸枣仁等);降低毒性或消除副作用(炒苍耳子、炒牵牛子等);缓和或改变药性(炒牛蒡子、炒莱菔子等);除去非药用部位(炒苍耳子、炒蔓荆子等);去油,炒香矫臭等。对于“逢子必炒”炮制理论的传统认识,还体现在对果实、种子类药材炮制前后功效作用的归纳总结。

“逢子必炒”有利于粉碎和成分煎出,增强药效。有些种子类中药的果壳或种皮比较坚硬,在煎煮时,水分难以渗入到药材内部,导致有效成分难以煎出。在加热炒制过程中,种子的外皮(壳)膨胀破裂,内部组织变得疏松,在加热煎煮过程中,溶媒易于进入而使有效成分易于煎出。如白芥子、紫苏子、决明子等种子类中药炒制后种皮爆裂,有利于成分的溶出,从而提高药物临床疗效。由于部分药物炒制后药效增强与有效成分含量或溶出增加有关,也有观点认为“杀酶保苷”是种子类中药炒制后有效成分含量增加的主要原因。但种子类中药炒制过程中可能发生多种复杂变化,不仅有成分含量升高,也有成分含量降低,在这个复杂的变化过程中,药效作用增强可能与多种成分的含量变化有关。且目前在“杀酶保苷”研究中,多数水解酶的结构和功能还没有被表征,有待开展深入探索。

“逢子必炒”有利于降低或消除药物毒性,缓和药性。有些种子类中药具有较强的毒性,在炒制过程中,可以降低或消除药物毒性。主要原因是在高温条件下,可以使一部分毒性成分被破坏或转化,从而降低药物毒性。如牵牛子生用有毒,峻下力强,易耗伤正气,炒制后其力缓和,祛痰逐饮作用增强。有研究认为炒制过程可以使部分牵牛子苷受热破坏,缓和峻下作用,降低了牵牛子的毒性;也有观点认为炒制可破坏分解牵牛子苷的酶,使牵牛子苷结构稳定。有些种子类中药通过炒制可以改变或缓和其性能,减少副作用。如牛蒡子有散热、利咽、消毒之功,经炒制后能缓和其寒滑之性。由于缺乏系统深入的研究,部分种子类中药“毒性”的科学内涵尚不清楚,在一定程度上制约了对“逢子必炒”炮制理论的阐释。

“逢子必炒”有利于除去非药用部分,保证药物洁净度。有些种子类中药在采收时带有果柄、果壳等非药用部分,经过炒制后,这些非药用部分变得焦脆而易于除去,如苍耳子、蔓荆子等。古代对苍耳子去刺比较重视,认为“刺”有小毒,不宜服用,有些炮制方法的本意就是为了去刺,但苍耳子“刺”的毒性问题尚缺乏研究。马钱子的炮制过程需要“去毛”,《外科大成》最早记载了马钱子去毛的问题,认为马钱子“毛毒大,刺咽喉”,通过砂炒法炮制既可以降低毒性,也可以便于去除表面的绒毛。